幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化がスタートします!

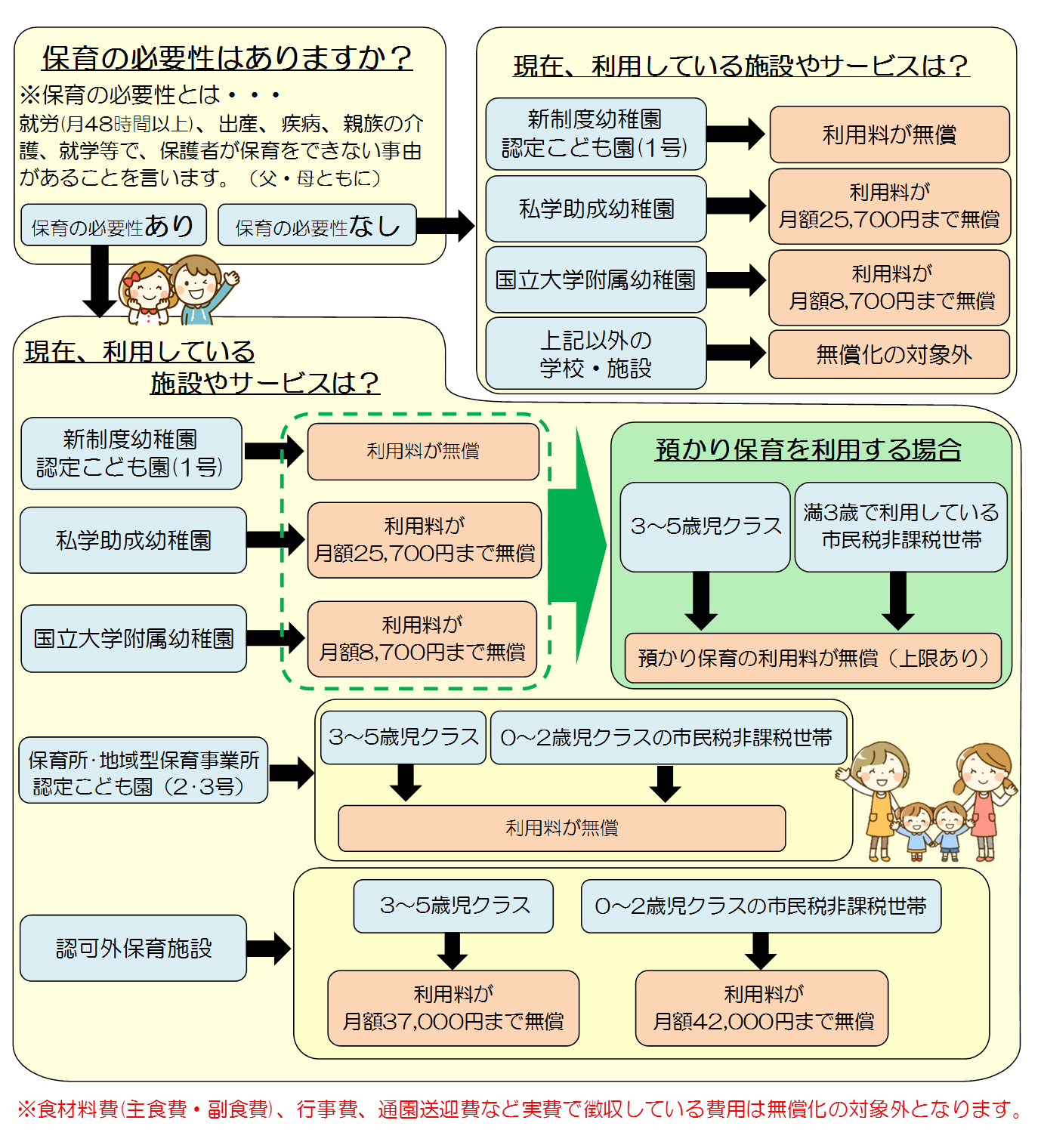

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。幼稚園、認可保育所、認定こども園などに通う子どもの利用料が無償になるほか、幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育や認可外保育施設などの利用料についても、就労など保育の必要性が認定された場合、無償となります。

制度の概要

国による総合的な少子化対策の一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に、令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まります。

・新制度幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用料が無償になります。

新制度幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償となります。また、これらの施設に通う0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯に限り利用料が無償になります。

※実費として費用が徴収される場合があります。

・子育てのための施設等利用給付が創設されます。

新たに「子育てのための施設等利用給付」が創設され、私学助成幼稚園や国立大学附属幼稚園などの利用料が給付されます。また、保育の必要性が認定された場合には、新制度幼稚園や認定こども園(1号認定)、私学助成幼稚園で実施する預かり保育なども給付の対象となります。

※施設等利用給付を受けるには、市への申請が必要になります。

※利用する施設やサービスの種類で無償化の上限額が設定されている場合があります。

※実費として費用が徴収される場合があります。

無償化の対象について

年齢、利用する施設、世帯の状況等で、無償化の対象が異なります。以下のフローチャートでご確認ください。

新制度幼稚園・認可保育園・認定こども園の利用料の無償化について

無償化対象施設:新制度幼稚園、認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所

・3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化

・0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化

・幼稚園・認定こども園(1号認定)は、満3歳(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化の対象になります。

・認可保育所、認定こども園(2号認定)は3歳児クラスから無償化の対象になります。

・食材料費(主食費、副食費)、行事費、通園送迎費などの保護者から実費で徴収している費用は無償化の対象外となります。

【副食費について】

これまで2号認定は保育料に副食費が含まれていましたが、国において自宅で子育てを行う場合にも同様にかかる費用と位置付けられたことを受け、令和元年10月から実費徴収となります。

副食費の額は各施設で定めることになっており、徴収も各施設で行います。(中央市立保育園については中央市で徴収します)

※所得状況、世帯の状況等によって免除となる場合があります。

私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園の利用料の無償化について

無償化対象施設:私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部

・私学助成幼稚園は、月額25,700円を上限として無償化

・国立大学附属幼稚園は、月額8,700円を上限として無償化

・国立特別支援学校幼稚部は、月額400円を上限として無償化

・就園奨励費補助金事業は無償化の開始に伴い、9月に終了します。

・食材料費(主食費、副食費)、行事費、通園送迎費などの保護者から実費で徴収している費用は無償化の対象外となります。

・所得状況、世帯の状況等で副食費が免除となる場合があります。

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用料の無償化について

無償化対象施設:新制度幼稚園、認定こども園(1号認定)、私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園

・3~5歳児クラスの子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11,300円(日額450円)を上限として無償化

・満3歳児の子どもは、保育の必要性の認定に加え、市民税非課税世帯の場合、月額16,300円(日額450円)を上限として無償化

認可外保育施設等の利用料の無償化について

無償化対象施設(事業):認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業、一時預かり事業

・3~5歳児クラスの子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合、月額37,000円を上限として無償化

・0~2歳児クラスの子どもは、市民税非課税世帯で保育の必要性があると認定を受けた場合、月額42,000円を上限として無償化

・食材料費(主食費、副食費)、行事費、通園送迎費などの保護者から実費で徴収している費用は無償化の対象外となります。

・幼稚園の預かり保育の水準(年間200日以上、1日8時間)を満たしていない幼稚園に通園している場合、月額11,300円(満3歳は16,300円)を上限として利用料が無償となります。ただし、預かり保育を利用している場合は預かり保育の無償化額を減じた額を上限とします。

幼児教育・保育の無償化について(認可外保育施設等)(PDF:205.4KB)

※保育の必要性とは、就労(月48時間以上)、出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、就学等で保護者が保育をできない事由があることを言います。

障がいのある子どもに対するサービス利用料の無償化について

無償化対象サービス:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設

・3~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化

・幼稚園、認可保育所、認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合、両方とも無償化の対象

・食材料費(主食費・副食費)、行事費、通園送迎費、医療費など保護者から実費で徴収している費用は無償化の対象外です。

申請について

新制度幼稚園・認可保育所・認定こども園に通園する子ども

・申請の必要はありません。

私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園に通園する子ども

施設等利用給付認定の申請が必要です。

【提出書類】

・子育てのための施設等利用給付認定申請書

・個人番号(マイナンバー)申告書

・保育の必要性が確認できる書類(預かり保育を利用する場合)

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育を利用する子ども

施設等利用給付認定の申請が必要です。

【提出書類】

・子育てのための施設等利用給付認定申請書

・保育の必要性が確認できる書類

認可外保育施設等を利用する子ども

施設等利用給付認定の申請が必要です。

【提出書類】

・子育てのための施設等利用給付認定申請書

・個人番号(マイナンバー)申告書

・保育の必要性が確認できる書類

障がいのある子どもに対するサービスを利用する子ども

・申請の必要はありません。

関連ホームページ

- この記事に関するお問い合わせ先

-

こども健康部 子育て支援課 保育担当

〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1

電話:055-274-8557

ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら